知ってるようで知らない?!海水の白点病について

こんにちは!いつも閲覧ありがとうございます。

愛媛の水槽メンテナンスサービス、AQUASCAPEです。

以前殺菌灯の回で病気について触れたので、マリンアクアリウムで代表的な病気の『白点病』について触れておこうと思います!

病気についてはもうちょっと後で触れようと思っていたのですが、先に白点病は知らせておきます!

白点病とは?

海水水槽=マリンアクアではおなじみの病気でして、

通称白点虫と言われる虫が魚に寄生する、寄生虫による病気です。

この寄生虫が魚の体液を吸うので魚が弱ってしまいます。。

白点病の致死率はけっこう低いのか、しっかりエサを食べて元気な個体なら自然治癒することも多いです。

魚が亡くなるのは白点病で体力が落ちた魚が別の病気の二次感染などで亡くなる方が多いと思います。

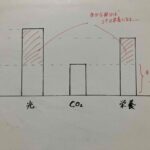

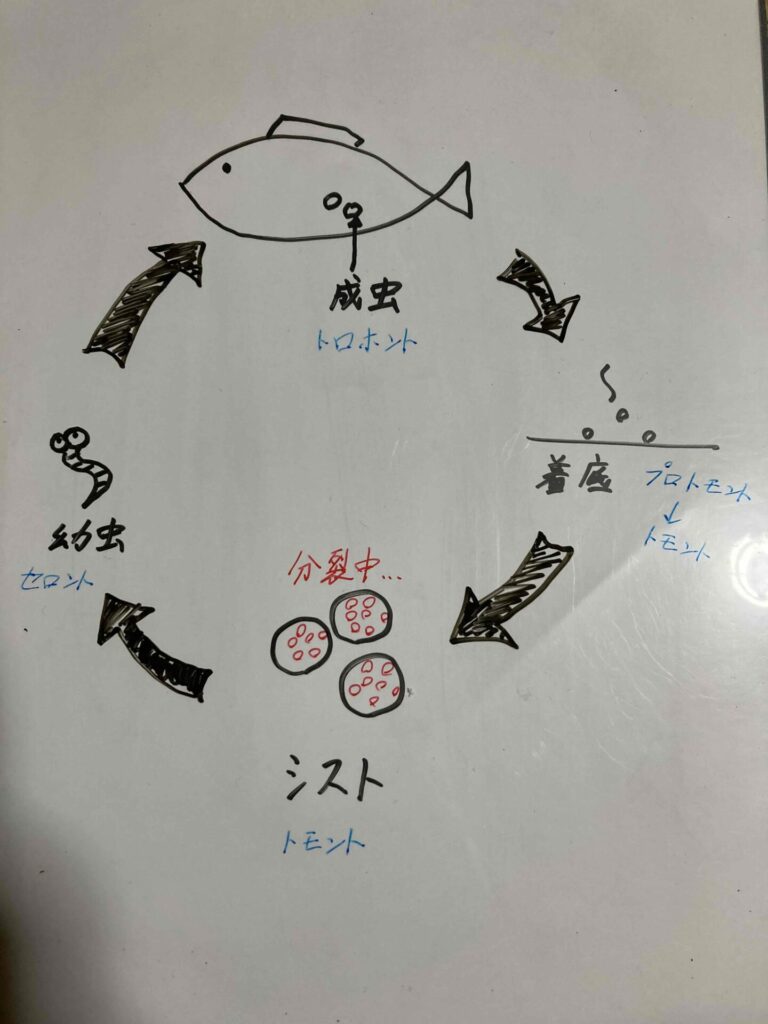

白点病のサイクル

この病気を理解するために、白点虫のサイクル=生活環を知りましょう!

このイラストのように、

成虫 → 砂の中へ → 幼虫を増やす → 幼虫放出 → 魚に寄生 → 成虫 …

というサイクルです。それぞれの形態に名前がありますが、ここでは省略…(イラスト見てください!)

このサイクルはだいたい1~2週間くらいの期間で1周します。

そしてこのサイクルは水温によって変わります。

海水の白点病は25℃前後が最適温度で、この温度だと活動が活発になりサイクルも早くなります。

淡水水槽の白点病と同じですか?

淡水魚の水槽でも白点病は知られてますが、これとは種類が違います。

淡水魚の白点病:Ichthyophthirius multifiliis

海水魚の白点病:Cryptocaryon irritans

となっており、淡水魚の白点病は20℃前後が最適温度でサイクルが活発です。

約1~2週間のサイクルのようですが、こちらの白点虫は砂に落ちてから幼虫を放出するまでの期間が1日以内という早いサイクルのようです。

海水魚の白点虫は魚に寄生する期間が短いが幼虫放出までは4日~長くて2週間とも言われているようです。

白点病は温度を上げれば対処できる?

温度を上げて対処できるのは淡水魚の白点病だけですね。。。

↑で触れたように淡水魚の白点虫は適温が20℃付近なので温度を上げれば落ち着きますが、

海水魚の白点虫は25~30℃付近まで活発なようなので効果がありません…

白点病の治療

白点病の治療には【薬浴】が必要になります。

薬には銅イオンやマラカイトグリーンを元にしたものが効きます。

ここで白点病のサイクルが重要になってきます!

薬浴が効くのは『白点虫が水中を漂っている期間』だけになります!

なのでこの時に殺菌灯を通ってくれれば殺虫できるんですね。

成虫が魚に寄生しているときは粘膜の下に潜り込んでて薬が効きにくく、

砂に潜っているときは『シスト』と言われる殻に覆われた形態になっていて薬が効きません。

なので幼虫が放出されたタイミングか成虫が魚から離れたタイミングぐらいしか効果的なタイミングって無いんですよね…なので

①病気の魚は隔離水槽で薬浴して、まず水中の白点虫を殺虫

②毎日1回全換水してシストや漂う幼虫を除去

これを2週間ほど続ければ白点虫を除去して病気を治しましょう!

(サイクル的に3日に1回の全換水を3回でもほぼすべての白点虫を除去できる。ただし水温次第)

しかしながらシストは何か月も休眠状態で耐えることができる存在なので、完治したと思ってすぐに戻すと再発することも。

最低1週間くらいは隔離で様子見するといいでしょう。

【まとめ】

- 白点病は発症のサイクルがある

- 薬浴で対処

- 薬が効くのは水中を漂ってる間だけ

- 淡水魚の白点病とは種類が違うので対処法も違う

以上が白点病についての概要でした!