甘く見ないで!殺菌灯の有効性

こんにちは、いつも閲覧ありがとうございます。

愛媛で水槽メンテナンスサービスをしている、AQUASCAPEです。

まだ記事で触れていなかった【殺菌灯】について解説していきます。

機材が高額なわりに特に効果が目に見えることが少ないので忘れられがちですが、特に海水水槽では役立つことが多いのでぜひ導入を検討してみてください!

殺菌灯とは?

これは紫外線を使って病原菌を殺すことで病気発生リスクを減らすアイテムです。

このような形状のものが多いです。中に紫外線の電球が入ってます。

ポンプなどで水を送り込み、電球の周りを通すと紫外線で殺菌される仕組みですね、本体内部のガラス面の周りを水が流れるようになってます。

この神畑養魚㈱のターボツイストは紫外線に晒される時間を長く取れるよう水がガラス管の周りを螺旋状に流れるようになってます。

そしてこの紫外線はUV-Cという100~280nmの波長帯の紫外線です。

サンゴの育成に使うUV-Aで370nm付近ですので、だいぶ短い波長です。

この波長は細胞のDNA・RNAを破壊するチカラがあり、これで細菌やウイルスのDNAを破壊して病原菌を殺してるんですね。

そしてこのUV-Cは本来太陽光にも含まれているのですが、オゾン層が遮ってくれてるので私たち生物は平気で過ごせるんですね。

そんな危険なライトですので

どれほど強力な光なのか?と思って筒から出したライトをそのまま光らせて直接見るのは絶対に止めてくださいね!

UV-Cは人間には見えない光なので直接見てもほとんど明るいと感じないと思います。しかし人が認識できないだけで、地球にも降り注がないレベルの強力な光を直接見ることになるので失明します…!細胞も壊れちゃいますよ、、、

殺菌灯はどんな効果がある?

まず↑で話したように『ウイルス・病原菌の殺菌』。これで病気の蔓延を防ぎます。

それに加えて『水の透明度を上げる』という効果もあります。

これは活性炭のような吸着作用ではなく水の濁りの原因になる物質を分解するチカラがあるんです!

難しい話になるのでざっくりかいつまんで説明すると、水の濁りの原因になる成分が複数あるんですが、その中に『デトリタス』や『タンニン』ってのがあります。

デトリタスはよく砂の中や濾過槽にある泥のような存在。

タンニンは流木の黄ばみの原因としてフミン酸と同様に知られてます。あとはお茶やコーヒーにもタンニンが入ってます。

そしてこの二つ、分解されにくい有機物から出来てますが、紫外線によってこの有機物を分解することができるようになるので透明度が上がるというわけです!

更に水草水槽や淡水魚の水槽で発生する『アオコ』にもバツグンに効きます!アオコの原因の藻類を殺菌することができるんですね~

使用するときの注意点

だいたい製品に『〇W(ワット)』と出力ワット数が書いてあるんですが、これは出力が弱いと殺菌効果が発揮できません。

白点病の予防とかで使うんですが、ウイルスとかと違って白点病の病原菌って大きさが全然違うんですよね。

この大きさが殺菌耐性に関わってて、大きな細胞は奥のDNAまで紫外線が届く前に殺菌灯を通過しちゃうみたいです。

神畑さんのターボツイストは9W・18W・36Wとラインナップがありますが、海水水槽では最低でも18W以上じゃないと効果が薄いと思いますね…

90cm水槽の時点で18Wでは効果が微妙…って感じはしました。無いよりマシですが。

大型水槽だったら36Wを直列回路で2台とか使った方がいいと思います。そうすれば紫外線に触れる時間が長くなりますからね。

そして『適切な流量で使う』ことです。

製品にだいたい流量の目安が書いてますので、それを基に水流ポンプを選びましょう。殺菌効果を高めたいなら目安流量の最低ラインでゆっくり流すといいです。

ただし、クーラーや外部フィルターなど他の機材とも繋がってる場合は要注意…

特に殺菌灯→クーラーの順に接続している場合、殺菌灯を経由した時点で流量がだいぶ下がります。そうするとクーラーに入る流量が落ちてるので水が全然冷えなくなっちゃいます。

なのでその場合はクーラーの流量を適切にするよう、パワー高めの水流ポンプで殺菌灯に送らなければいけません。この計算がけっこう難しい…

理想は殺菌灯、クーラーそれぞれ別のポンプを付ければややこしい計算も回避できますが…機材が増えてスペースもコンセントも圧迫してしまいます。。

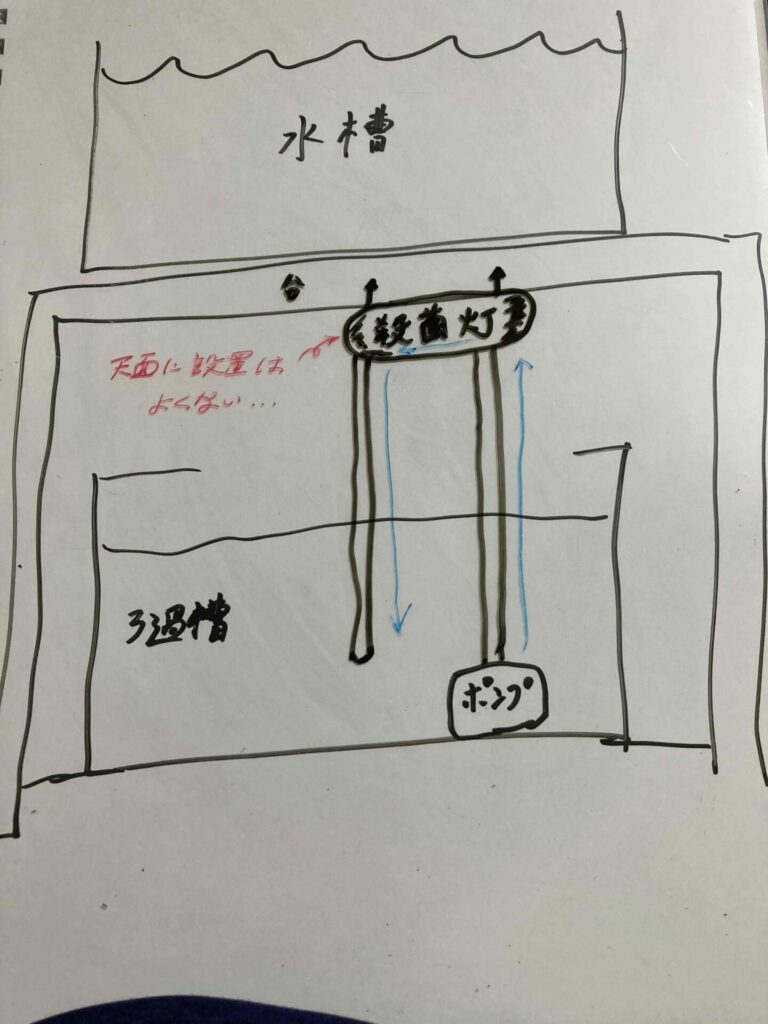

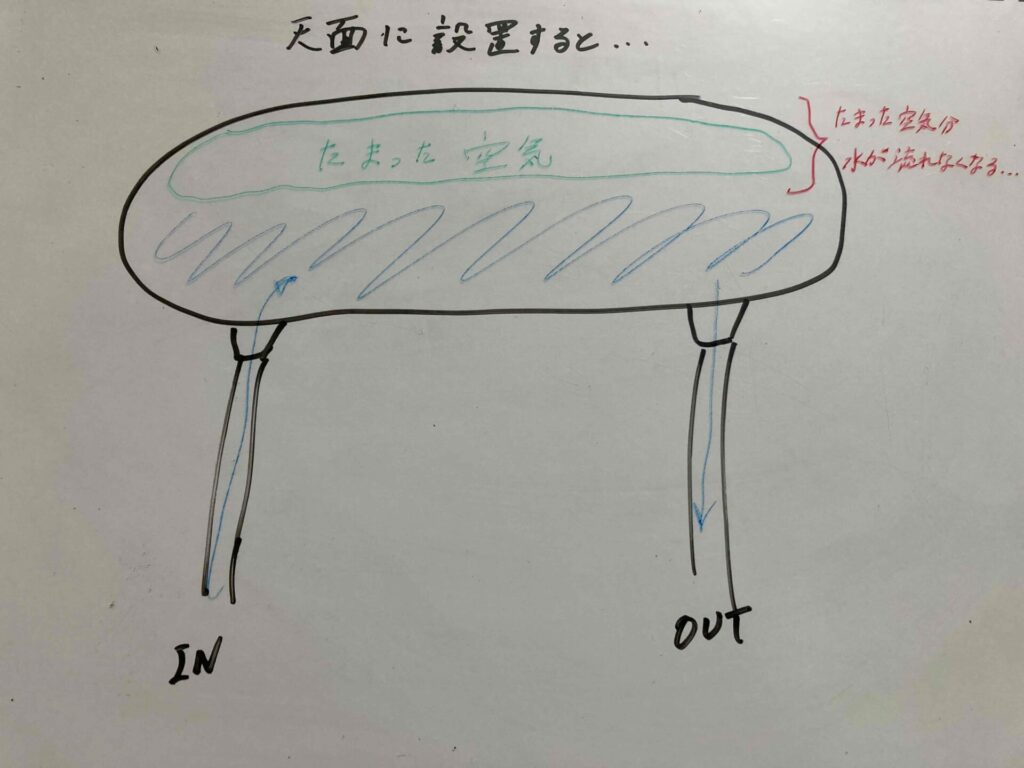

そして設置方法。『本体を逆さに設置するのはNG』です。つまり言うとこんな感じ↓

これをすると本体の中に空気が溜まっていって水が通る面が少なくなってしまうので効果が薄れてしまいます。。。

「空気入ることある?」って思うかもしれませんが、ポンプを止めて掃除とかしてるときに意外と空気はいったりします。

「空気入っても水で押し出されるでしょ?」って思うかもですが、意外と出ません。空気は上に張り付いてその下を水が流れていくばかりです…

さらに、殺菌灯の『電球の寿命は約1年』です。交換電球のパッケージにUV寿命が約8,000時間と書いてありますが、1日24時間×365日=8,760時間なので約1年ですね。

よく勘違いされるのが、「1年以上経ったけどまだライト点いてるから大丈夫だよね?」と思いますが、あれ明かりは点いてるけどUVの素子は切れてるので効果無いです!ただの光るオブジェです!!

最後に『全ての病原菌を殺菌できるわけじゃない』ってとこ。

例えば白点病の原因菌の白点虫。コイツは水中に漂う期間って少しだけで、それ以外は砂の中に潜んでたりします。

殺菌灯の仕組みからわかるように水中に漂う菌に対しては有効ですが、砂や岩の中にいる病原菌には効きません…

もっと言うと『殺菌灯を通った水だけ殺菌する』ので偶然にも殺菌灯を通らなかった水の菌はそのままです。。なので殺菌灯に送るポンプの水量が低すぎると回転率が上がらず殺菌できないし、水がよく通る場所にポンプを置かないと効果が出にくいです。お気を付けを。。

あと微量元素などサンゴに良い成分も分解しちゃうとか言われたりもしますが、コチラはそこまで気にしなくてもいいと思います。それ以上にメリットが大きいので。

そして、これは注意点じゃなくてオススメのやり方ですが

『殺菌灯から出てくる水はプロテインスキマーの近くに戻す』ようにするといいです!

殺菌灯で菌を死滅させることはできますが、分解されるわけじゃないです。なので分解されるまでそのまま水中を漂う有機物になってます。

それをプロテインスキマーで回収してやればよりクリアな水が創れます!

【ちなみに…】

蛍光管が2027年末までに全ての販売・生産がしますよね?

アクア用品の殺菌灯の電球もおそらくそこで生産が終了します。。

なので今後殺菌灯はどうなってしまうのか、危惧しております…

これは蛍光管に使われてる水銀の使用を止めるために決められた国際条約なのでどうにもできません…

生産だけでなく輸入も禁止されるので海外から仕入れるって手も使えないでしょう。

LEDライトでUV-Cを照射できる素子ができればいいですが…非常に高価らしいので難しいでしょうね~

殺菌灯ってもとは海の養殖業で使われてたものをアクア用品に導入したものなので、

アクア業界はまだしも養殖業界は殺菌灯無くなったらどうするんでしょうか…気になります。

【まとめ】

殺菌灯の効果は

- 病原菌やウイルスを殺菌して予防

- 水の透明度を上げる

- アオコにも効くので水草・淡水水槽でも使える

注意点は

- W(ワット)数は大きめを選ぼう、18w以上がオススメ

- 殺菌灯への送水ポンプは適切な流量で

- クーラーなど別の機材と組み合わせるなら流量低下に注意

- 電球の寿命は1年

- 水に漂う病原菌には効くが砂や岩の中の病原菌には効かない

- プロテインスキマーの近くに排水してやると効果的

以上が殺菌灯の効果についてでした!