サンゴを飼おう!~グループ分け編

こんにちは!いつも閲覧いただきありがとうございます!

愛媛で水槽メンテナンスサービスをしております、AQUASCAPEです‼

今回はサンゴのグループ、種類分けについてのお話です!

海水魚の飼育を始めるとだんだんサンゴ飼育について興味が沸いてくる方が多いのではないでしょうか?

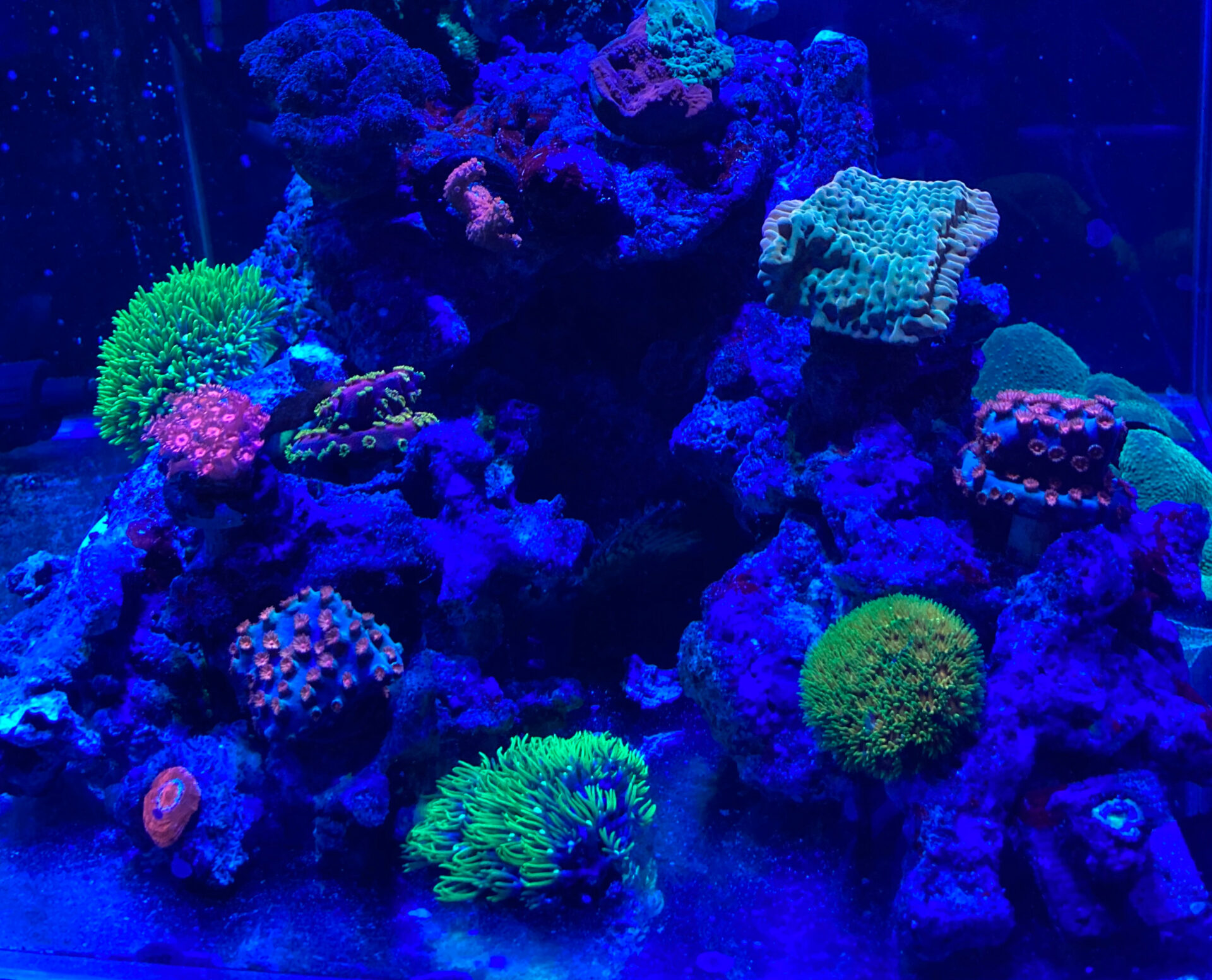

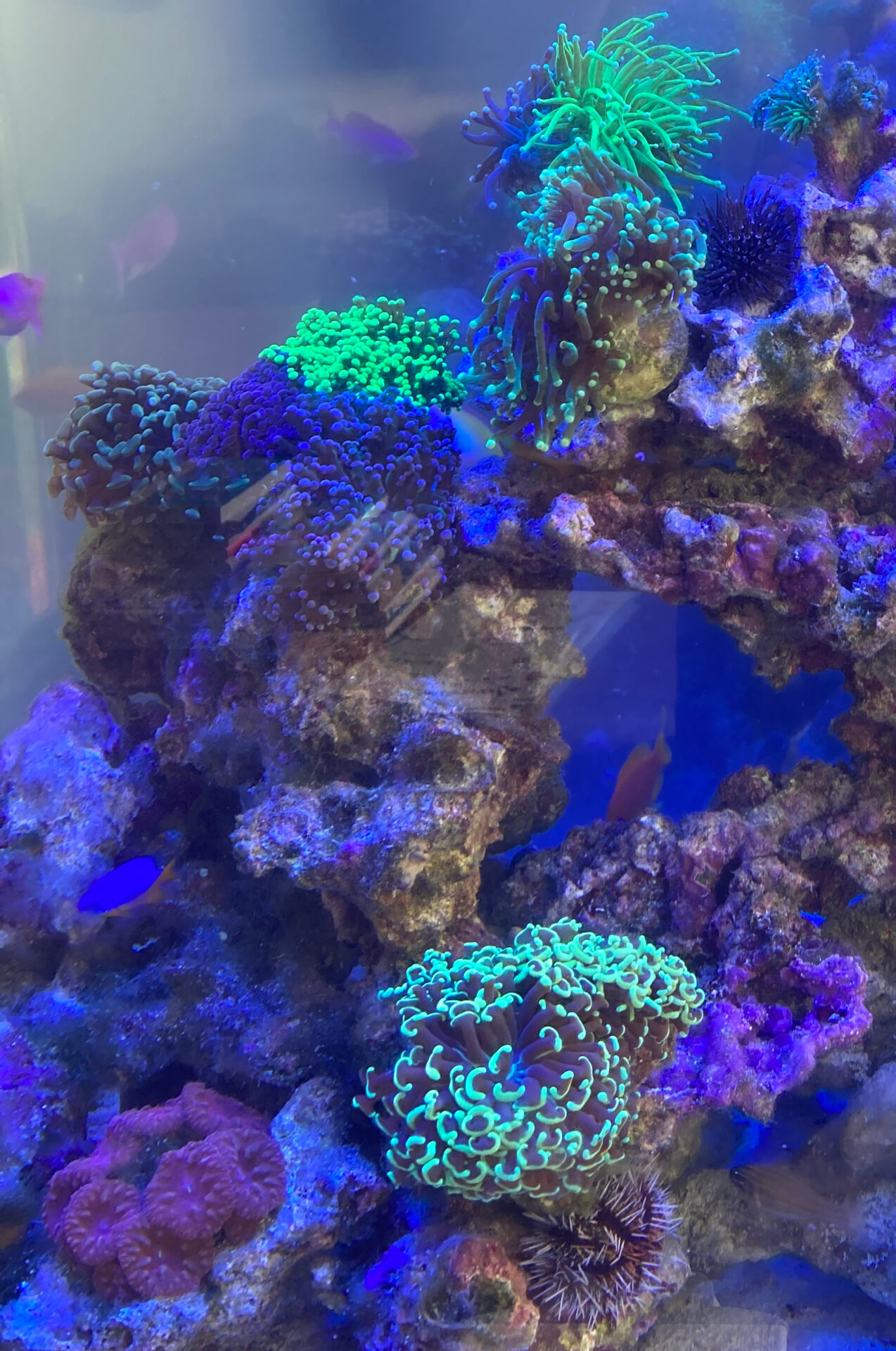

マリンアクアリウムのことをネットやSNSで調べると色彩豊かなサンゴを飼育している水槽の画像を目にすることがあると思います。ホントにキレイなんですよね~

そんな中、”ソフトコーラル”とか”LPS”やら”SPS”やらのワードを見つけて「何を言ってるんだろう…?」と思った方、いらっしゃいませんか??

これが今回の主題であるサンゴのグループ分けのことなんです。

まずはサンゴの飼育についていろいろ話す前にグループ分けについて理解しておきましょう~

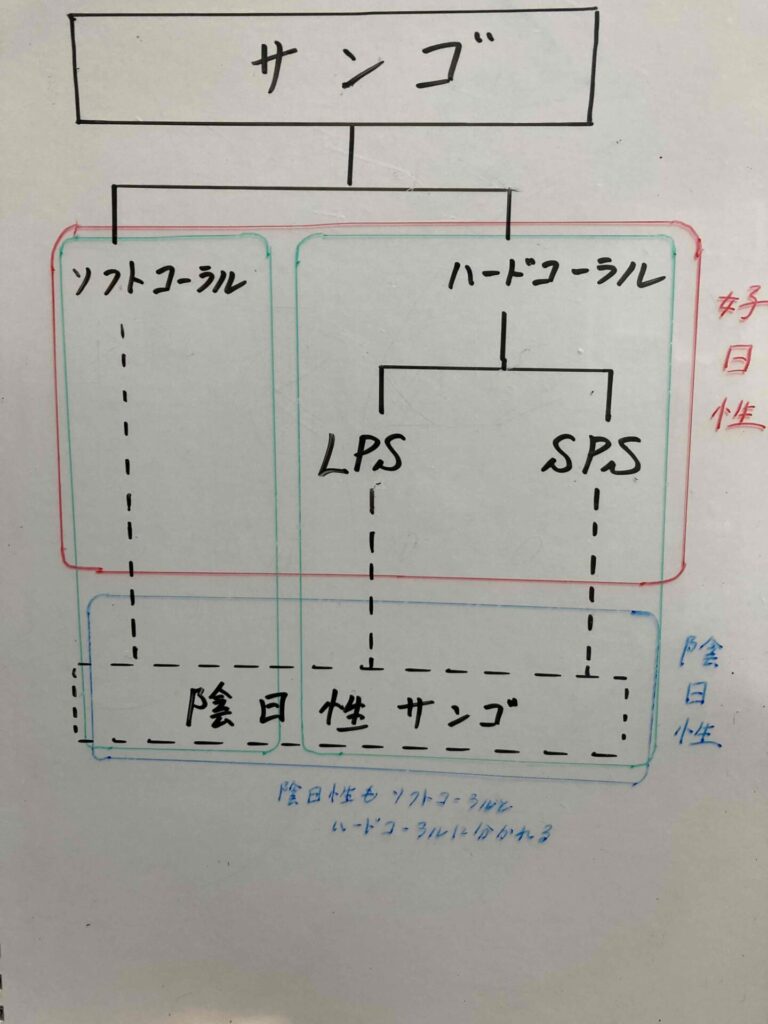

サンゴにもグループ分けがある

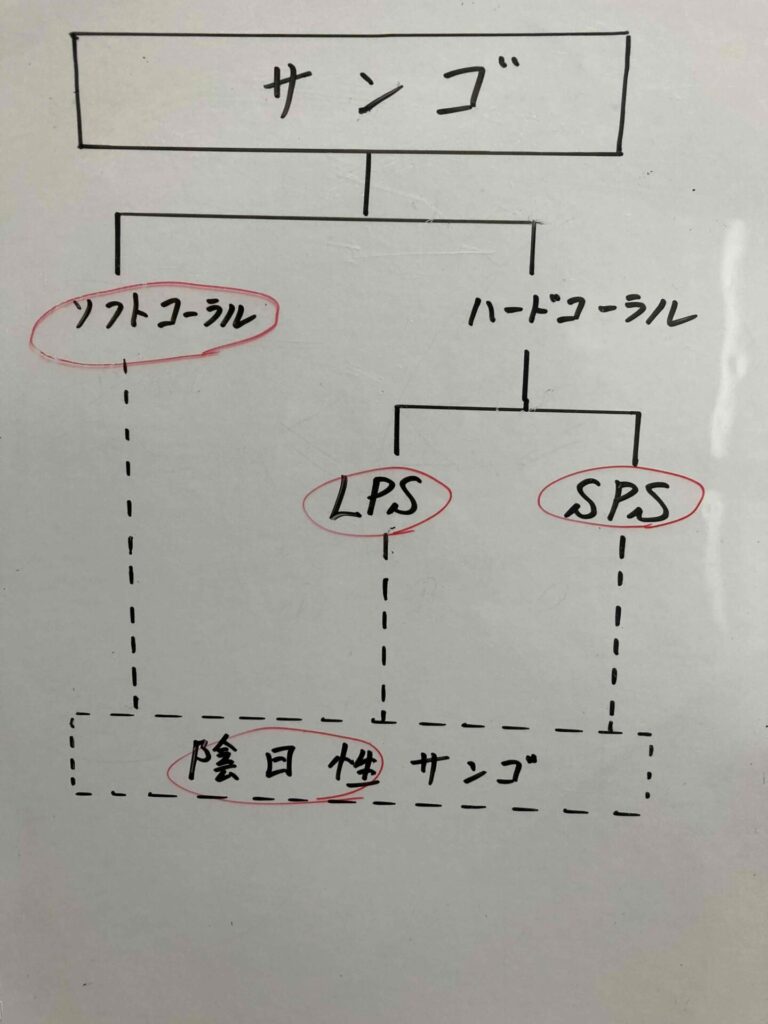

サンゴと言っても種類によって大きく4つの分類があります!

この『分類』ってのは分類学上の区別(目とか属とかの区分)ではなくて、

【アクアリウムで使うサンゴのグループ分け】と思っていただければOKです!

大きく4つありまして

- ソフトコーラル

- LPS

- SPS

- 陰日性

だいたいこのような4つに分けられてます!

サンゴはまず始めに【硬い骨格をもつかどうか】で『ソフトコーラル』と『ハードコーラル』に分かれます。

そしてハードコーラルの中で更に【ポリプの大きさ】で『LPS』と『SPS』に分かれます。

これで主に『ソフトコーラル』『LPS』『SPS』の3グループに分かれてます。↑で4つと言いましたが…これが一般的にアクアリストたちが呼び分けてるサンゴのグループです!

そしてこの3つは【光合成をするかどうか】で『好日性』か『陰日性』に分類されます。

一般的にアクアショップで流通してたり飼育されてるのはほとんどが好日性サンゴです。

陰日性サンゴは光合成をしないので、給餌が必須になります。

それが飼育難易度を跳ね上げるので陰日性サンゴはあまり流通してないです…キレイなんですけどね…

ソフトコーラル

ソフトコーラルは『硬い骨格を持たない』ということでフニャフニャしてたり一般にイメージするサンゴ礁のサンゴみたいな石っぽさは無いです。

ですが、骨が無いってわけではなくて、『骨片』という細かく砕けた骨のようなものが体組織の中にたくさん入ってます。なのでれっきとしたサンゴなんですね~

そして一般的にソフトコーラルは飼育しやすいって認識がありますが、

それは飼育が簡単なスターポリプやウミキノコの功績だと思います。

ソフトコーラルでもちょっと難しい種類もいまして、筆者的には『ツツウミヅタ』『カワラフサトサカ』はけっこう難しかった印象。『ウミアザミ』も個人的に難しいと思いました、スイッチ入るとばんばん増えるんですけどね…3種とも共通して水流がポイントな気はしました。

LPS

LPS(Large Polyp Stony corals)←これの略でLPSです

名前の通り、ポリプの大きさで区別されてます。

ポリプの大きさで区別してると言ってますが、明確に「ポリプが何mm以上ならLPS」とかの定義は無いみたいですね…

そして【ポリプ】とは簡単に言うとサンゴの口ですね。

写真のオオバナサンゴなんかは言ってしまえばポリプは8cmくらいあります。

「ソフトコーラルよりは飼育が難しいけど、SPSよりは簡単」って認識されてます。だいたいそれで合ってると思いますよ!

LPSはSPSよりかは深いところに生息していることが多いので、「光は強すぎず・水流も強すぎず」という傾向が強いです。

SPS

SPS(Small Polyp Stony corals)←この略でSPSです

一般的にイメージされるサンゴはこちらでしょうかね?

沖縄のサンゴ礁の写真を思い浮かべてもらいましたら、そこにあるのがだいたいSPSです!

だいたいポリプの大きさは1mm程度、大きくても2mmとかそのぐらいですね。

サンゴについて初めて触れる方には今までに紹介したソフトコーラルやLPSが「これサンゴじゃないでしょ!?」ってなってたんじゃないでしょうか…笑 ぜーんぶサンゴですよ~

サンゴ飼育では「SPSが一番難しい」って認識されてると思います、その通りでOKです~

昨日まで調子良かったのが翌日突然真っ白に白化してるなんてのはザラにありますね…スパスラータとか特にそんな印象…

SPSでもウスコモンサンゴは丈夫で飼育しやすいですよ~

SPSはLPSより浅い場所にいて波の影響もよく受けるので「光強め・流れも強め」で飼育する傾向です。

陰日性サンゴ

最後が陰日性サンゴ。

↑で説明した通り光合成をしません。体内に褐虫藻を共生させてないので。なので水流に乗って流れてくるプランクトンとかを食べて生きてます。

なので給餌が必要ってことで飼育が難しくなるんですね。種類によっては週1とかでもいけますが、毎日エサあげないと弱っちゃう種類が多いですね…

メンテナンス業者のお任せ管理では陰日性サンゴのエサをあげられないのであまり使ったことは無い存在。。お客様がエサやりをしてくれてようやくキープできるかな、って感じ。。

そんなわけなんで当記事の冒頭で「4つに分かれる」と言ったものの、あまり扱われないので主要3グループのプラスワンっていう日の目を浴びにくい存在です…。

そして陰日性サンゴも硬い骨格を持ってるヤツとそうでないヤツに分かれます。

写真左のトゲトサカは陰日性のソフトコーラル、右のイボヤギ(キサンゴかも?)は陰日性のハードコーラルです。

この陰日性がメンテナンス業者のお任せ管理でも長期維持できるようなメソッドを確立すること…筆者の目標の1つですね

【まとめ】

- サンゴは主に『ソフトコーラル』『LPS』『SPS』の3つに分けられてる

- 加えて『陰日性』のグループもある

- 1.硬いかどうか

- 2.ポリプが大きいかどうか

- 3.光合成するかどうか

- この1~3の基準で4グループにわかれる

ということでサンゴのグループ分けでした!