プロテインスキマーの必要性

海水魚の水槽で使われる『プロテインスキマー』、これまでも記事で触れてきたものの、細かく説明すると難しい話になるので後回しになってましたが今回解説させていただこうと思います!

プロテインスキマーの基本

- 基本的な仕組み

- 淡水では使えない

- 『ベンチュリー式』と『エアーリフト式』

まずは簡単にプロテインスキマーはどういうものかを理解しましょう!

基本的な仕組み

プロテインスキマーは泡のチカラを使って汚れを除去しています。

『なぜ泡で汚れを取れるのか?』は後で解説しますが、これが海水水槽においてはもの凄く役に立つんですね!

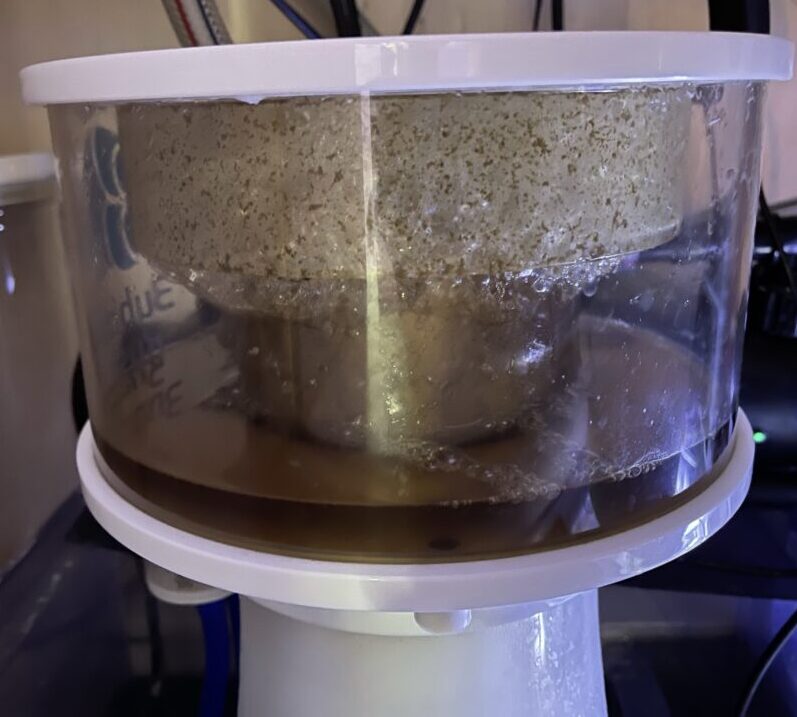

使ってみるとわかるんですが、汚れを溜めるカップにベットリした汚れがどんどん溜まっていきます。

見た目汚れてない水槽からこんなに汚れが出てくるなんて…と思います。。

つまりプロテインスキマーが無ければこの汚れが水槽内に漂ってる、と考えればこの性能をわかっていただけるんじゃないかと。

淡水では使えない

ではこのプロテインスキマー、熱帯魚や金魚の水槽でも使えばいいのでは?って話になるんですが、これ淡水の水槽では使えないんですよね。。。

これも後で詳しいこと言うんですが、簡単に言うと『淡水だと泡が立たない』からです。

わかりやすーく「海水の粘り気が無いから泡が立たない」とか言ってたりします。

海水浴したあと乾いてくると髪とか肌がベタベタしますよね、それのことってくらいの認識で大丈夫です。

『ベンチュリー式』と『エアーリフト式』

プロテインスキマーは大きく分けてこの2つの方式に分かれます。

※ダウンドラフト式やベケット式ってのもありますが、かなりマイナーなので省きますね…

【ベンチュリー式】

『ベンチュリー効果』ってヤツと『ニードルホイール』ってヤツを使って細かい泡を発生させる方式です。主流になるのはこのベンチュリー式ですね~

ベンチュリー効果ってのは物理学かなんかの原理です、特に重要ではないので気になる方は調べてください~

そして『ニードルホイール』ってのがこの方式の心臓部と思います!

この方式は細かい泡を発生させるために水流ポンプを使ってるんですが、そのインペラー部分が特殊な形状をしてます。

プロペラの羽ではなく小さなトゲみたいなのがたくさん付いた形状になってます。

これで水を細かく分断したところに空気を送り込むことで非常に細かい泡を作り出してるんです!

【エアーリフト式】

こちらは水流ポンプを使わずエアーポンプを使って細かい泡を作り出す方式です。

このエアーリフト式でキモになるのが『ウッドストーン』ですね。

一見エアストーンの木製版、って感じですが

空気が木の細かい繊維の隙間を通って出てくるのでエアストーンより細かい泡を出せるようになります。

ベンチュリー式のように水流ポンプを使わないのでお安く手に入ります!

ただウッドストーンの定期的な買い替えが必要になるのと、ベンチュリー式と比べてパワー不足になるので

エアーリフト式は小型水槽向けです。

プロテインスキマーは栄養塩を少なくできる

汚れの除去能力が高いことはわかっていただけたかと思いますが、

汚れは濾過で取ってるからプロテインスキマーを使わなくてもいいのでは?

と思われる方もいるかと思います。

でもこのプロテインスキマー、ただ汚れを沢山取るだけの機材ではありません。

最大の利点が『栄養塩の蓄積を抑える』ことです!

まず通常の濾過では水槽の汚れを”取り除いている”のではなく”分解している”という違いがあります。

魚やサンゴの排泄物は有機物として水槽内に発生し

有機物→アンモニア→亜硝酸→硝酸塩

という流れで分解されます。なので硝酸塩(=栄養塩)はどんどん溜まっていくわけです。

しかしプロテインスキマーは有機物を泡で回収してくれるので

そもそも分解させないことで硝酸塩(=栄養塩)を作らせないことを目的にしています。

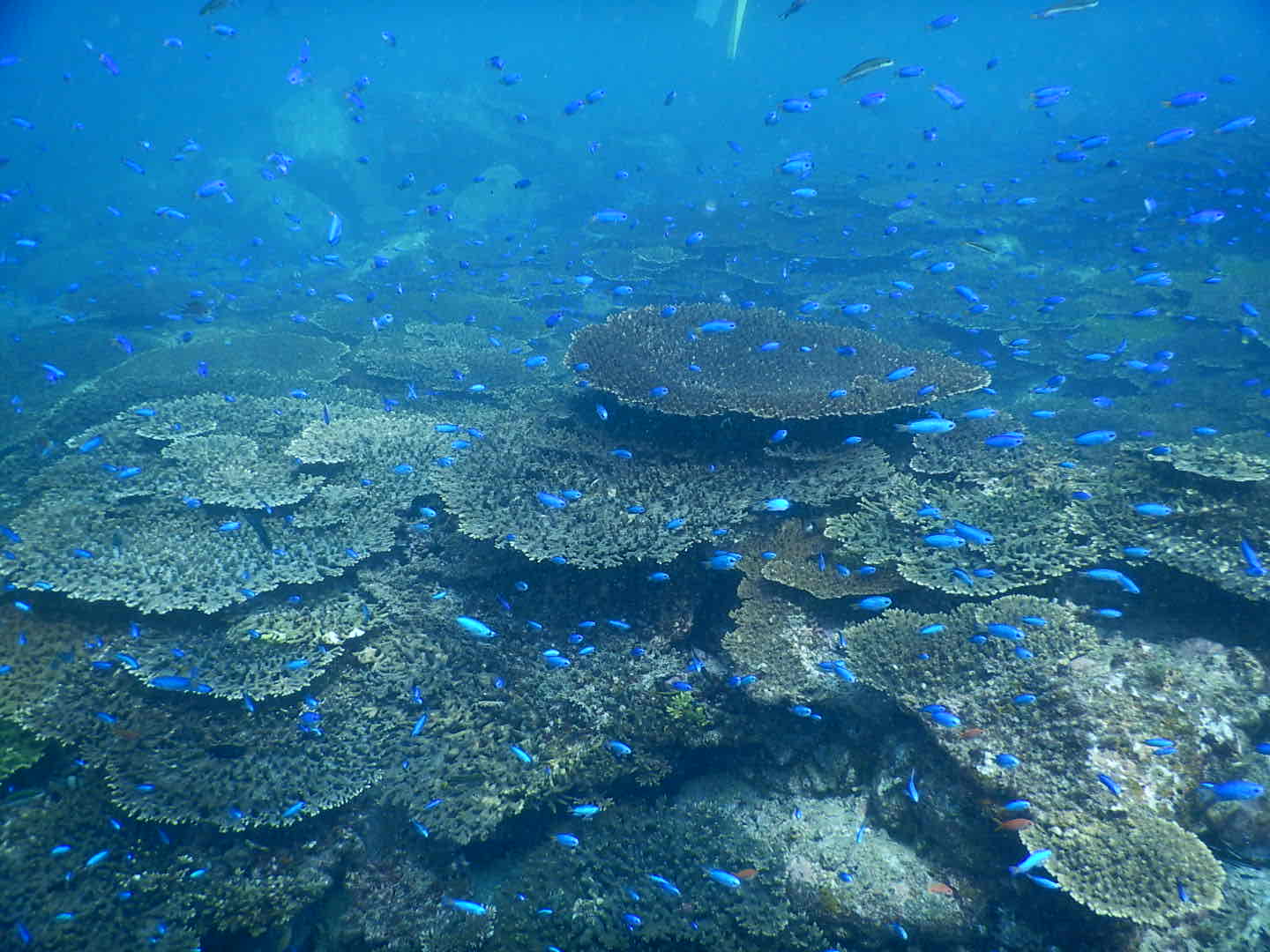

そのため栄養塩の値を考えないといけないサンゴ飼育においてはほぼ必須となります。

添加剤にはプロテインスキマーが無いと使えないものもいくつかあります。

なのでサンゴ飼育を考えている方はプロテインスキマーを予算に必ず入れておいて欲しいです。。

栄養塩を抑える以外にも「溶存酸素量を増やす」「溶存酸素量UP→pH低下を抑制」「黄ばみ成分も回収できる」など様々なメリットがあります!

なお、魚水槽はそこまで栄養塩を気にしなくていいので不要、ではありますが

大きな魚がたくさんいれば汚れる速度は速いし、黄ばみやすいし、酸素がたくさん必要だったりするし、 …

そんな問題もこれ一台で解決できるので、あるに越したことはない機材です!

プロテインスキマーの注意点

そんなプロテインスキマーですが、使用にあたり注意点があります。それは

『粘膜保護剤を使う時は要注意』です。

粘膜保護剤ってなに「?

あまり聞き馴染みは無いかもしれません。

おそらく「粘膜保護剤」って商品名でデカデカと表示している製品が少ないからだと思います。。

この粘膜保護剤は例えば魚のトリートメント・ケア用品として液体の栄養剤として売っていたり、カルキ抜きの液剤にも入っていたりします。

プロテインスキマーが稼働しているところに粘膜保護剤入りのモノを入れてしまうと

↑で言ったように水の粘り気が増すので大量の泡が発生することになります…‼

そうするとあっという間にプロテインスキマーの泡が溢れかえってしまいます…。これをオーバースキムって言います。

これでプロテインスキマーが壊れてしまうとか、金銭的な実害はほとんどないのですが

せっかく汚れを回収した泡が溢れかえって濾過槽に落ちて水槽に逆戻り…ってことになってしまします。

そのあとの掃除も大変ですからね…

なので普段使っている製品のパッケージや成分表をよく見てみましょう。

「魚の粘膜を保護して…」とかのワードがあったら粘膜保護剤入りと考えましょう。

これを使う時は1時間程度プロテインスキマーを止めておくとか、

使った後は汚れ回収カップを何度も確認してこまめに掃除をすればオーバースキムのトラブルも回避できるでしょう。

また、「プロテインスキマーが壊れた!」という時にチェックして欲しいのがココ。

この画像の赤い穴の部分と黒いチューブの部分。ココを通って空気を混ぜ込んで細かい泡を立ててるんですが、

ここに塩分が固まって空気が通らないようになってると泡が出なくなります。ただの水流ポンプになっちゃいます…

ときどきコチラもチェックするといいですよ~

どうして泡で汚れが取れるのか?

最後に難しい話ですが、「なぜ泡で汚れが回収できるのか?」ってとこを解説して終わりましょう~~

まずプロテインスキマーの泡ですが、まるでクリームのような細かい真っ白な泡が特徴です。

各メーカー、いかに細かい泡を作り出せるかに心血注いで製品開発に励んでおります。

それだけこの『泡の細かさ』が大事になってくるわけなんですが、「泡が細かければ何なのか?」ってところが汚れを取れる秘密に関わってます。

水中の泡ってのは細かければ細かいほど『マイナスの電気を帯びる』性質があるようなんですね。”負の電荷”とか”陰イオン”とか言うらしいですが。

そして有機物にあたるタンパク質とかの汚れって『プラスの電気を帯びてる』みたいなんです。”正の電荷”や”陽イオン”とか言うみたいです。

ここまで言うとわかりやすくなるかと思いますが、

【マイナスの電気を帯びた泡がプラスの電気を帯びた汚れをくっ付ける】ことで泡が汚れを回収してくれるわけですね!

電化製品のお掃除用品とかで『マイクロバブル』とか聞いたことあると思いますが、あれもこの性質を利用しているようです!

なので普通のエアーポンプの泡やオーバーフロー水槽の水が落ちたときの泡だと汚れを回収するには能力不足なんですね~~

そして↑で「プロテインスキマーは淡水では使用できない」って言いました、そこで粘り気が~とか曖昧な表現しましたが

この粘り気とかを詳しく言うと”陽イオン”にあたります。

海水って淡水と比べると非常に多くの成分が混じっております。

それこそ塩分や不純物など様々なものが混じってますが、これらが陽イオンを持っていたりするようでして。

この大量のイオンがあるからこそプロテインスキマーの泡が存在できるようになります。

淡水中でプロテインスキマーを稼働させてもすぐに泡が弾けて機能しないんですが、このイオンがあるから泡が弾けず汚れを回収できるようになってるんですね。

海水は硬度(GH/TH)やTDS(Total Dissolved Solids 総溶解固形物)を計測できない。仮にGHやTDSを計測すると何千~何万という値になるそうです。そのぐらいいろんなものが混じっています。

ちなみに、極論言うともの凄く汚れた≒イオンが存在する水槽であれば淡水でも効果を発揮することができると思われます。

それこそ大量の生き餌を与えてるとか、大食いで水を汚しやすい魚がたくさんいるとか。。または粘膜保護剤をたくさん使っているとか。。。

でもプロテインスキマーを使用するためにわざわざ水を汚しまくる必要も無いですからね笑

淡水魚の水槽ではプロテインスキマーを使えるようななることは当分無いでしょう。

【まとめ】

- 泡のチカラで汚れを取る

- ベンチュリー式がパワーもあるし主流の方式

- 栄養塩の蓄積を抑えられる

- 溶存酸素量UPなどのメリットもある

- 粘膜保護剤には要注意

- 淡水では使えない

というのがプロテインスキマーでした!

値段が高いので海水魚水槽を始めるハードルになりやすいですが、

それだけ高性能でメリットの多い機材です。