水質検査の項目

こんにちは、いつも閲覧ありがとうございます!

愛媛の水槽メンテナンスサービス業者、AQUASCAPEです。

こちらの記事では水槽飼育のレベルアップを目指して

大事なポイントやお役立ち情報を発信していこうと思います。

今回の内容は【水質検査の項目】についてです。

トラブル回避や色揚げなど、水景を維持・向上させるには必須の項目です!

おさえるべき検査項目をそれぞれ解説していきましょう~~

※それぞれの理想値については後続の記事で解説します!どれも奥深くて長くなっちゃいますので…汗

【硝酸塩 NO₃】

これは汚れの濾過の過程で発生する、アクアリウムの検査項目の中でも一番馴染みがある項目です。

硝酸塩は淡水魚の飼育でもよく聞く項目じゃないでしょうか?

魚など生き物の排泄物は『有機物』として水槽内に残ります。

それがバクテリアによって分解されていき、最終的に残るのが『硝酸塩』となります!

分解の順をたどると

排泄物 → 有機物 → アンモニア(NH₃) →亜硝酸(NO₂) →硝酸塩(NO₃)

こうなってます!これけっこう大事なので覚えておきましょう~~

この過程で活躍してくれるバクテリアを『硝化細菌』と言ってます。

「”硝”酸塩に変えていってくれる細菌」なので『硝化細菌』 そんな認識でOKです。

ちなみにこの過程を『酸化』とも言いますね。

アンモニア→亜硝酸→硝酸塩 の後ろの化学式見てください、”O(酸素)”がだんだん増えてますよね?

「酸素が増えていく」ので『酸化』くらいの認識でOK~

この硝酸塩ですが、これ以上は濾過システムで分解されません。1

そして硝酸塩はだいぶ害は減ってるけど 溜まってくると生き物に悪影響を及ぼす存在です。

「じゃあどうやって減らせばいいか?」 この答えが『水換え』なんです。水換えで外に出しちゃうわけです。

なので水槽飼育では水換えが必要になってくるわけですね~~。

【リン酸塩 PO₄】

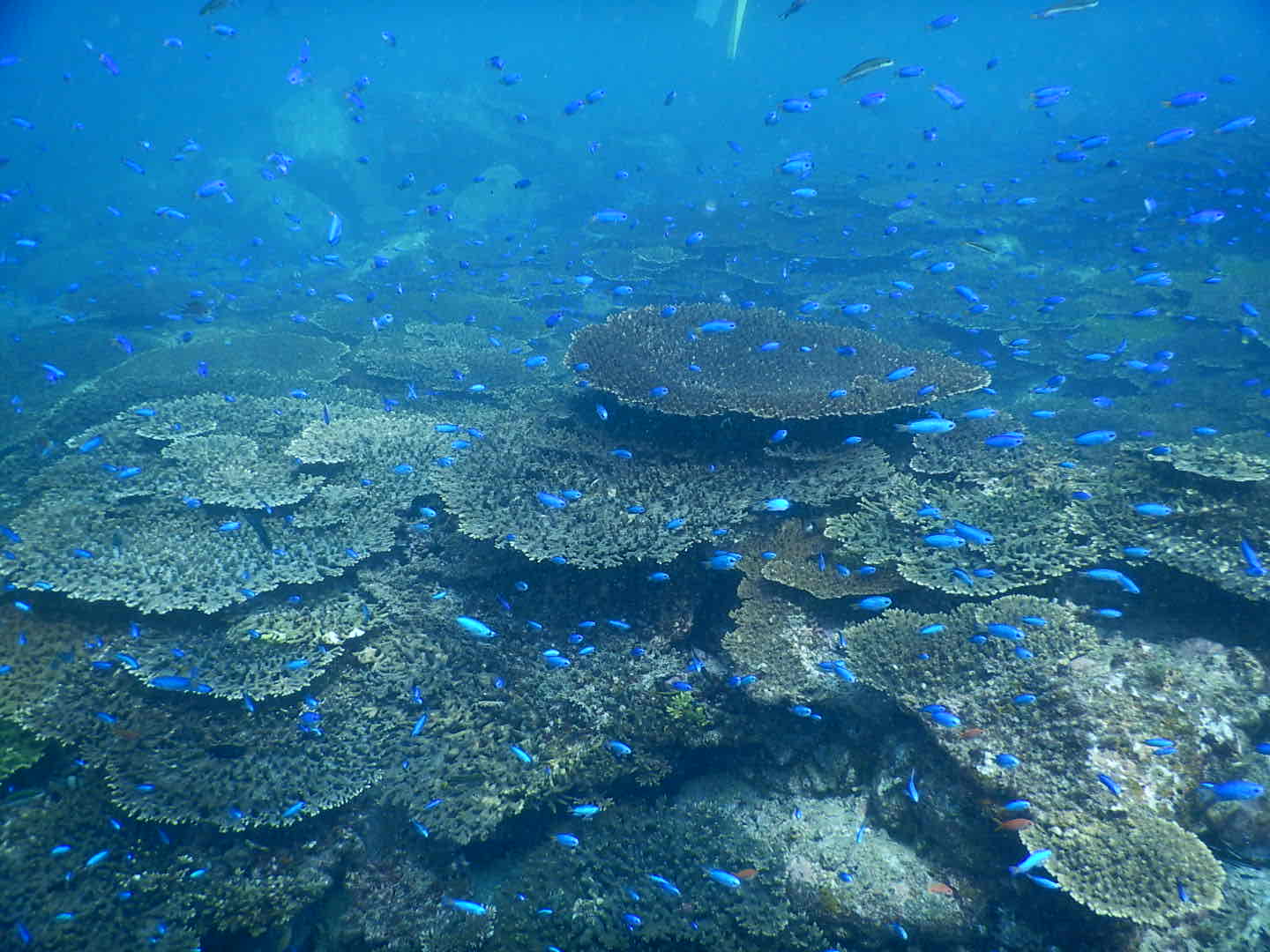

これはサンゴの飼育をされている方はよく意識している項目だと思います!

だいたいサンゴ飼育の始めの鬼門だと思っています…汗

コイツは魚の飼育だとそこまで気にしなくてもいい存在ですが、

サンゴになると途端にシビアな管理を求められます。。これが多いとサンゴがダメになるんですが、

多くのサンゴ飼育経験者が躓くポイントだと思います…

なお、硝酸塩とリン酸塩は『栄養塩』と呼ばれていて、よくセットで考えられる項目です。

『栄養塩』と聞いてピンとくるかもしれませんがこのリン酸塩、

「多すぎるとダメだけど無さすぎるのもダメ!」なんです。。「少しだけある」のがベスト。。

リン酸塩PO₄を構成するリン P ってのはいろんな生き物の生命の源になってるんですね。

人間などの動物はもちろん、水草の三大栄養素【リン P、窒素 N、カリウム K】のように成長に必要な成分の一つです。

身近なものだと細胞分裂でDNAを作るときにも必要です、リンが不足すると体を作れないんです。

なのに多すぎるとダメでして、医療系の方だと骨の病気にまつわる話で

リンの摂り過ぎに注意しないといけないってのを聞いたことがあるのでは?

リンって他の成分と結合しやすいらしく、カルシウムとかとくっついて骨の成長を邪魔しちゃうそうです(筆者は医療系じゃないので間違ってたらすいません…)

これがサンゴの骨格形成を邪魔するんで多すぎるとサンゴがダメになっちゃうんですね…

【pH(水素イオン濃度指数)】

これは聞いたことがある方多いのではないでしょうか?

簡単に言うと『酸性かアルカリ性か』を測るものです。

今の小学生は使ったことがあるかわかりませんが『BTB溶液』で覚えた方多いのでは?

ちなみにTetraさんのpH試薬は酸性だと黄色、アルカリ性だと青色になるので

まさにBTB溶液と同じ変化をします。たぶん原理が同じなんでしょうね~~

このpH、水草水槽だと弱酸性(6.0~7.0あたり)が理想値のことが多いですが

海水水槽だと8.0を割らない、高めの方が推奨されます。

【KH(炭酸塩硬度・アルカリ度)】

こちらはKH。”炭酸塩硬度”のドイツ語表記”Karbonatharte”の略称でKHです。

こちらもサンゴ飼育だとかなり意識する項目ですね!

ざっくり言うと『pHを下げにくくする緩衝材』って役割があります。

KHはかなり変動が激しいのでよく注意しないとかなりブレる項目です。

そしてKHを維持するには、pHの調整がけっこうキモになるんですよね…

なのでRedSeaさんの試薬ではpHとKHはセットにして売られたりしてますね~

ちなみにこのRedSeaさんの試薬もBTB溶液のような変化をするもんで

青色→緑になったところで計測終了。黄色になったら行き過ぎですよ~って感じの測定です。

コレって測定の時に使う試薬液が徐々にpHを下げるものだからこうなってるみたいです。

なのでKHを直接測ってるんじゃなくてpHの変化からKHの量を割り出してるようですよ~!

なお、このKH。『炭酸塩硬度』とよく言われますが、

正確に言うと”炭酸塩硬度”と言うよりは”炭酸塩”の方が表現として正しいようです。。。

“硬度”と言うとGH or THの”硬度”のからみでわかりにくくなるもんで…

『炭酸塩』、あるいは『アルカリ度』で認識した方がいいかもしれません。。

【マグネシウムMg】

こちらがマグネシウムです。

このあたりはサンゴ飼育以外ではそんなに測らないと思いますね…

ミドリイシとかSPSをガンガン育ててる人は注意すべき項目ですね。

意外と注意すべき点が、Mgの添加剤とかは入れるタイミングというか順番を注意した方がいいと聞いたことがあります。

Mgは他の成分と結合しやすいらしく、別の成分の添加剤も併用している方は

同時に入れないよう、タイミングをずらした方がいいらしいです。。

ただこのあたりはもうちょっと根拠が欲しいので、また調べておきます…

【カルシウムCa】

こちらもサンゴ飼育ガチ勢が測定している項目ですかね笑

Mgもそうなんですが、そんなに変動が少ない項目でもあります。

ちなみにRedSeaさんの『コンプリートリーフケア』はCaの数値を基準にすべての添加剤の量をコントロールするように作られてるのが画期的でしたね~

それまではKHを基準に他の添加剤の量を調整してるパターンが多かったんですが、

変化しやすいKHを基準にすると何度も量を調整しないといけなくて面倒だったんですね。

それを変化が少ないCaに注目することでその手間を減らしたんです。すごい企業努力でした~

【アンモニアNH₃】

こちらも意外と見落としがちな項目、アンモニアです。

立ち上げ初期はこまめに測るかもしれませんが、

ある程度経過するとほとんど出なくなるので測定放置しがちじゃないでしょうかね~

でもなんか不調が起きたりしたときは測ってみるといいでしょう。意外と検出されるかも??

アンモニアに関しては少しでも検出されたらNGです!

ちなみに最近、↑のRedseaさんの試薬は出回ってません。。

TetraさんのGH試薬も出回らなくなってますが、これはなにやら『薬事法』に引っ掛かって販売できなくなったらしいです…

アクア用品は時々この現象あるんですよね……

【亜硝酸NO₂】

こちらはアンモニアが一段階分解されたもの、亜硝酸です。

こちらも少しでも検出されるとNGです!

アンモニア同様、濾過システムがしっかり出来ていれば基本的に検出されないです。

【まとめると…】

以上、全部で8項目紹介しました。

今回は項目の紹介でしたが、各項目の目標値については今後の記事で解説していきますね~~

なお、NO₃、PO₄、pH、KH、Mg、Caの6項目は水槽を維持していくうえでチェックし続けた方がいい項目です!

特にNO₃、PO₄、pH、KHの4つは重要かな!

そしてアンモニアと亜硝酸は、検出させてはいけない項目です!

この2つが出なくなった状態を『水槽が立ち上がった』と思っていいでしょう、そこから初めて生体を入れられるようになるんですね~~

ちなみにRedSeaさんの『トレースカラーズプロ』の試薬を使えば

ヨウ素、カリウム、鉄 の3つも測定できます。

ただそこらへんは後々、気が向いたら解説しますね…

筆者も持ってるけどほとんど使わないんですよね…笑

- 硝酸塩について「これ以上分解されないので水換えが必要」と書いたが『還元』という方法で水換えせずに減らす方法もあります。後々の記事で解説していきます。 ↩︎